【展达访谈录】被认定无行为能力后,老人此前赠房行为还有效吗?

文 章 导 读

“上海88岁独居老人300万房产赠水果摊主”一事近日有了新进展,再次引发网络热议:老人的司法鉴定结果显示其患有器质性精神障碍,法院已据此认定老人为无民事行为能力人,老人的家属称未来或就监护问题进行诉讼。这个结果是不是意味着老人送房子的事儿就不算数了?老人的监护权应该给谁呢?

展达访谈录

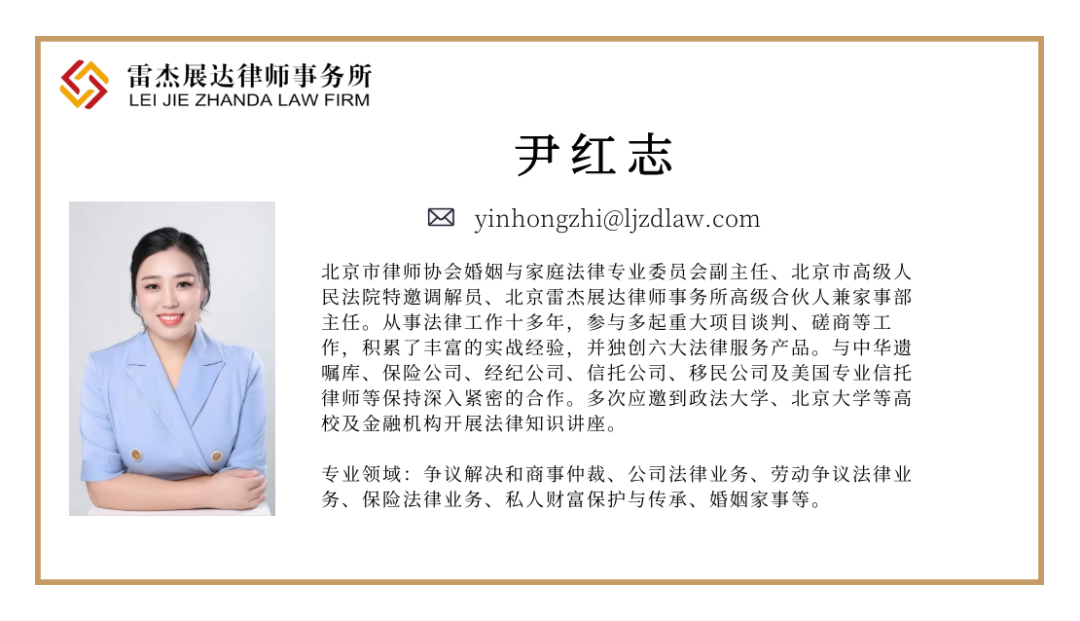

今天的【展达访谈录】我们邀请了北京律协婚姻与家庭法律专业委员会副主任、雷杰展达律师事务所家事与财富传承部主任尹红志律师继续帮我们分析一下。

展达访谈:

尹律师,您一直在持续关注这个案件,请从专业角度给我们解读下这个最新消息?

尹律师:

好的。首先要跟大家普及一下,在我们国家,如果一个具有完全民事行为能力的成年人被认定属于无民事行为能力人或限制行为能力人是必须要通过司法程序的,也就是说只能由人民法院判决确认。而疾病本身又不是人民法院的专业范畴,所以人民法院在审理过程中一般会委托有司法鉴定资格的机构对这个人做专业鉴定,人民法院据此依法作出裁判。

展达访谈:

那现在法院已经作出判决了,是不是意味着老人将房屋送给水果摊主的事儿就不算数了呢?

尹律师:

不一定,要看情况。接着上面的问题说,鉴定机构在对这个人进行评估鉴定的时候是要综合看他前些年的整体情况的,而且一般会在鉴定意见中写明从什么时候开始这个人存在认知损害。如果能够证明老人在赠送房产的时候精神上没有问题,那么赠送行为就是有效的。

此外,所谓“赠送”法律上理解应该是将房屋办理了过户登记,也就是说房屋如果现在已经在水果摊主名下了,要确认这个过户无效,还要另行通过一个诉讼来确认。

展达访谈:

看来这一个事情会引发一连串的诉讼。报道里提到,老人家属说或许会就监护问题提起诉讼,关于这个诉讼应该怎么理解?

尹律师:

这个诉讼应该指申请人民法院依法“指定监护人”。一个人被认定为无民事行为能力人,就意味着他对自己的事情不能做主了,得找一个人替他做主,这个人就是监护人。

我国的监护制度核心分为法定监护和意定监护,简单来说法定监护指这个人失能以后依据法律规定的要求或流程为他确定监护人,意定监护则是这个人自己给自己提前通过约定指定一位监护人。

依据《民法典》第28条的规定,无民事行为能力的成年人,由下列有监护能力的人按顺序担任监护人:(一)配偶;(二)父母、子女;(三)其他近亲属;(四)其他愿意担任监护人的个人或者组织,但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。据报道,这位老人没有配偶、父母、子女,他的监护人可以在近亲属里指定。而《民法典》第1045条规定,配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。根据报道,宣告老人为无民事行为能力的是他的妹妹王女士和外甥女吴女士,这个妹妹王女士属于法定监护人的范畴。

值得关注的是早在2017年老人已经与水果摊主在公证处办理了意定监护公证,明确指定水果摊主为自己失能后的监护人。这就产生了监护权争议。

依据《民法典》第31条之规定,对监护人的确定有争议的,可以先由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人,对结果不服的可以向人民法院申请,也可以不经指定直接向人民法院申请指定监护人。居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿,按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。本案中,指定监护人应当在老人的妹妹和水果摊主间选择,只要老人和水果摊主意定监护协议没被撤销,原则应该尊重老人的真实意愿即由水果摊主作为监护人,如果意定监护协议未来被依法撤销或确认无效,则应当按照法律规定由老人的妹妹担任监护人。

展达访谈:

监护之争或涉及利益之争,是否真的为老人好很难判断,那么作为普通人我们如何避免这样的情况发生?感觉即便办理了意定监护也不是万无一失?

尹律师:

老话说,人的命,天注定;但是我觉得,事在人为。我们现在的法律越来越健全,很多事情完全可以通过提前规划去降低风险,但并不是说我们提前规划防范了就能避免所有的风险。本案的一个关键点就在于老人在2017年做意定监护时是否确实罹患老年痴呆的相关疾病。

我们所说的意定监护应当是一个人在自己身体和精神处于完全正常的时候规划实施,预防万一未来自己失能做不了主了,提前指定一个人替我们做主,这个制度一方面可以为很多失独老人解决监护人的问题,更重要的是通过这种提前安排和约定让自己未来能够按照自己的意愿去接受监护。

实践中,为了防范监护人风险,我们要给意定监护上个双保险,就是同时指定一位监督人或督查人,来监督指定的这位监护人以便他万一不履行或不积极履行职责能够及时调整。

结 语