【易法行政】 公权力行使“红线”及“越线”责任追究和风险防范系列(一)

【易法行政】

公权力行使“红线”及“越线”责任追究和风险防范系列

之一:从《公职人员政务处分法》综观“职务”面临的N多个“处分”

闫丽彬 林琴梅 李效峥

【序语】

对于行使公权力人员违法违规责任追究和承担,按照适用法律、追究主体、风险程度的不同,主要可分为党纪处分和党内问责、用人机关或单位内部处分、监察机关政务处分、职务犯罪刑事责任四大类。今天我们先从各类公权力人员和“处分”的定位和关系说起,职务犯罪刑事责任以及各类公权力“职务”风险识别及其防控要点,将陆续逐项专篇详述。

【本篇正文】

《公职人员政务处分法》自2020年7月1日起正式施行,这在公职人员责任认定和追究问题上是一个里程碑性的立法,对监察法的实施保障具有重大意义。《公职人员政务处分法》的出台,为我们认识和把握政务处分、政纪处分、党纪处分、纪律处分、处分这几个多年来困扰广大党政机关、特定企事业单位、组织中具有相应公权力“职务”人员的、既有区别又有联系的概念指明了方向。但在实践中,仍然有必要全面梳理、界分、明晰这些概念,以便准确适用“处分”,做到权责统一,同时保障“职务”主体的合法权益。

一、几个主体概念厘清

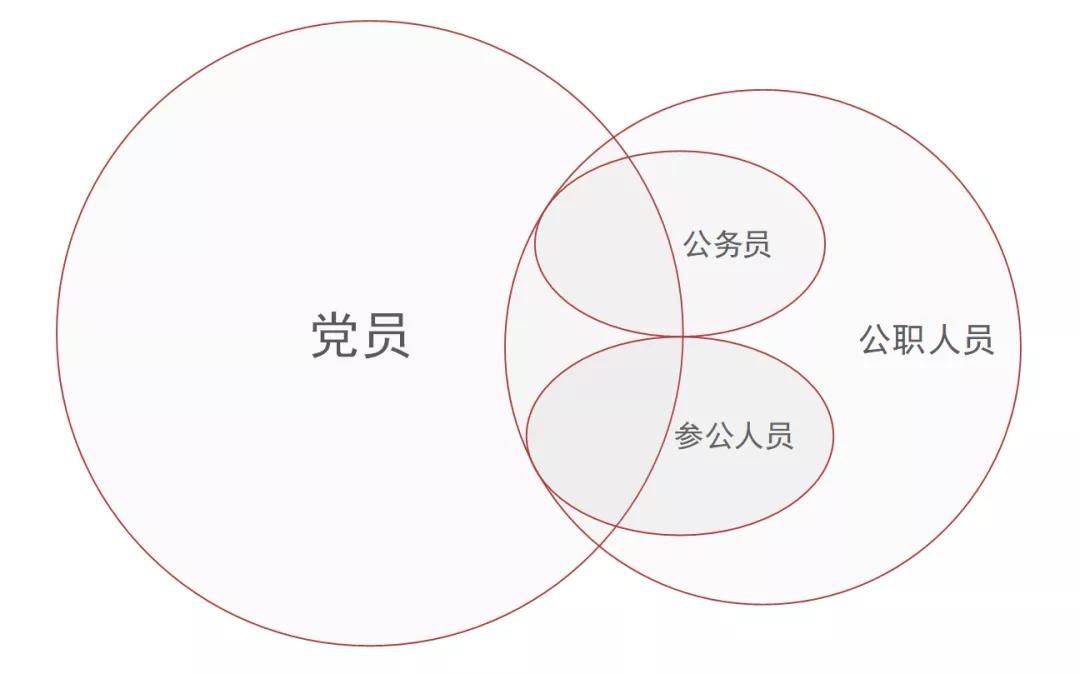

我国法律中,行政组织上对行使公权力“职务”人员的定义散见于党内法规、民法、行政法、刑法等相关法律法规中,定义名称和主体范围各异。准确认识和适用各类“处分”,首要区分以下几个主体概念:

(一) 公职人员

(二) 公务员

(三) 参照公务员管理的人员

根据《参照公务员法管理的单位审批办法》第三条,法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位,列入参照管理范围。这些单位中经过审批的纳入参照公务员管理范围,其所属工勤人员以外的工作人员为“参公人员”:中共中央直属事业单位;中央工作部门、派出机构所属事业单位;省、自治区、直辖市党委直属事业单位和党委工作部门所属事业单位;市(地)、县级党委直属事业单位和党委工作部门所属事业单位;人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关所属事业单位;国务院直属事业单位;国务院各部委、直属特设机构、直属机构、办事机构、部委管理的国家局所属事业单位;省、自治区、直辖市人民政府直属事业单位和政府工作部门所属事业单位;市(地)、县级人民政府直属事业单位和政府工作部门所属事业单位;特殊需要列入参照管理的单位。

(四)党员

二、几种处分类型界分

“政务处分”一词产生于国家监察体制改革,2018年3月20日实施的《监察法》明确公职人员范围的同时,首次以法律的形式明确了“政务处分”的适用。《公职人员政务处分法》正式为明确和规范监察机关对违法的公职人员给予政务处分的活动而制定和实施。

在《监察法》出台之前,行政处分决定通常使用“政纪处分”一词,主要依据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国公务员处分条例》作出,政纪处分的对象主要是公务员及事业单位参照公务员管理的工作人员。《监察法》出台后,《公务员法》也进行了相应的修订,为了适应监察工作要求,落实权责一致原则,政务处分替代了政纪处分,“政纪处分”至此退出历史舞台。另外,从与党内处分的关系来讲,“政务处分”取代“政纪处分”一定程度上是为了实现纪法分开和纪法衔接。将政务体系内追究称作政“务”处分,不再使用“纪”,“纪”特指党纪、纪律。

为便于大家准确掌握各类“处分”,我们从实施主体、处分对象、适用依据、适用行为、权利救济、处分种类六个方面,对各类“处分”进行了梳理。(方便对比,将“政纪处分”仍作为一项。)

三、各类处分适用原则解析

以上明确了主体概念、适用范围、权利救济路径和处分类型差异,那么实践中,实施主体如何适用这些处分?针对各类主体各类处分能否同时作出?各类处分之间如何衔接?如何辨识错误的处分适用以及如何据此维护自身权益?除具体问题具体分析外,更应掌握“处分”适用的一般原则。

(一)公职人员同一违法行为不得重复给予政务处分和处分

(二)政务处分和处分根据违法主体和具体情况作出

针对公职人员的违法行为,究竟由监察机关作出政务处分,还是由公职人员所在机关或单位作出处分?需结合法律规定和实际中公职人员违法情况从影响范围、情节等因素具体考量。《公职人员政务处分法》为了平衡政务处分和处分,在第三条第三款规定,监察机关发现公职人员任免机关、单位应当给予处分而未给予,或者给予的处分违法、不当的,应当及时提出监察建议。该规定旨在督促公职人员任免机关、单位积极履行内部监督职责,防范追究不到位或过度追究、违法追究等问题。

(三)政务处分和党纪处分(纪律处分)可同时作出

《中国共产党纪律处分条例》第六条规定,本条例适用于违犯党纪应当受到党纪责任追究的党组织和党员。顾名思义,政务处分和党纪处分的本质区别在于一个是政务体系内的处分,一个是党的组织内的处分。关于二者的区别在上文对比表中已做了梳理和界分。

在违法违纪处理和责任追究上,对党员公职人员实行纪法双元监督机制。因此,如公职人员是党员,针对其违法违纪行为,政务处分和党纪处分(纪律处分)可同时适用,这也是监察机关和党组织对党员公职人员实行纪法双元监督的体现。

根据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条、第三十三条规定,党员依法受到政务处分、行政处罚,应当追究党纪责任的,党组织可以根据生效的政务处分、行政处罚决定认定的事实、性质和情节,经核实后依照规定给予党纪处分或者组织处理。党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的,原则上先作出党纪处分,并按照规定给予政务处分后,再移送有关国家机关依法处理。

《公职人员政务处分法》第十七条同时提出了政务处分与组织处理的适用关系,即公职人员有违法行为,有关机关依照规定给予组织处理的,监察机关可以同时给予政务处分。根据《中国共产党纪律处分条例》第十九条规定,“组织处理”与批评教育、责令检查、诫勉等追究方式同为针对党员违纪从轻或减轻情况免予党纪处分的替代追究方式,是与党纪处分并列的党内违纪追究方式。